毛筆書写技能検定2級の練習法(主に実技を中心に)まとめました。※理論で落ちる人はほとんどいないので、ここでは割愛します。

使用教材

・毛筆書写技能検定の手びきと問題集 平成29年版(4級受験時に日本書写技能検定協会より購入。平成26年・平成27年・平成28年の過去問題9回分が収録されている)

・毛筆書写技能検定の手びきと問題集 2019年度版(楽天kobo ※準2級受験時に購入。平成29年・平成30年の過去問題6回分が収録されている)

・毛筆書写検定ガイド―文部科学省認定 実技1・2級(準2級受験時に購入)

・臨書で学ぶ古典の美(日本習字普及協会)

・毛筆書写技能検定2級過去問題(令和元年度実施分3回、日本書写技能検定協会より購入)

・毛筆書写技能検定2級 実物大手本(日本書写技能検定協会より購入文部科学省)

・毛筆書写技能検定用半紙(100枚入り)×6(日本書写技能検定協会より購入)

・楷行草 筆順・字体辞典(書道の昇段試験時に購入しているもの)

練習・学習時間 約1か月半・50時間程度

※自宅で実技の自主練習をした時間と、理論の勉強に使った時間。

書道教室に週1で通っている時間は除く。

毛筆2級受験時点での書道教室通学歴と級は、約3年半・準二段(一般部)。

受験当日日記:

結果発表(合格証書):

診断テストの結果(12/18に受験):

2級の難所(臨書課題)

準2級→2級で明らかに難化する課題は、臨書課題の2つです。

特に、仮名の臨書が一番難しいのではないでしょうか。

仮名と漢字は筆法が違うので、漢字の運筆に慣れている人でも、最初は結構戸惑います。

余談ですが、準2級が出来る前は、3級合格後は、漢字の臨書(楷書・行書・草書)と仮名の臨書、掲示文(多字数)に対応しなければいけなかったので、かなり高いハードルだったのではないかと思います。

そういう意味では、準2級ができたことで、3級→準2級→2級へのステップアップがしやすくなったと感じました。

今回は、過去問6年分の課題を書く以外の練習時間の大半は、漢字の臨書と仮名の臨書に費やしました。

検定用半紙(1袋100枚入り)は最初に3袋買いましたが、最終的には3袋ともすべてを使い果たし、さらに3袋を追加購入しました(結局2セット余りましたがw)。

第1問:漢字3文字を楷書・行書で書く

4文字の時はあまり悩まなかったことですが、半紙に6文字となると、どうしても窮屈になりがち。

とはいっても、半紙にめいいっぱい、フチのギリギリのところまでの大きな字は採点上マイナスになってしまうようです。

(※診断テストのコメントより)

なので、半紙を 6マスで折ったら、上下左右の余白を1センチ残すくらいのサイズ感で書く練習をするとちょうどよいでしょう。

もちろん字の形によっては、その通りにならないものも多数ありますので、厳密に余白1センチにこだわらなくてもいいのですが、大きくなりすぎず、小さくなりすぎず、適度な余白が求められるんだな、ってことは頭に入れておいたほうがよいと思います。

またこの問題に限った話ではありませんが、毛筆書写技能検定は、臨書課題以外は基本的には自運(手本なしで書く)なので、過去問の問題を練習しているときに、書体がわからない時は、書体辞典で書き方を調べるようにした方がいいでしょう。

第2問:漢字かな交じり文

2級は概ね30文字前後が出題されます。準2級と比べると、文字数が若干増える程度なので、対策自体は準2級の時と同じです。

単語で切れてしまうのはあまり見栄えがよくない感じがするので、文章や単語の文脈に応じて、3行にするか4行にするかを決めていました。3行でも4行でも、書き易い方で書けばいいと思います。どちらで書いても大丈夫だと思いますが、どちらにしても、上下左右の余白が偏らない方が、見栄えは良くなります。

準2級以上になると、平仮名は連綿で書いてもOKになりますので、連綿も2~3か所交えるようにしました。

(もちろん、上手く書けない人は無理に連綿をまじえなくても大丈夫です)

これは私の工夫なのですが、半紙に折り目をつけるときは、3列で書く場合は、あえて真ん中の縦列だけやや狭めに折っていました。

均等に3等分に折ると、横の空間が広がりすぎてしまい、まとまりに欠けてしまう感じがしたからです。

また、真ん中の縦列を敢えて狭くすることで、紙の中心線を取りやすくなります。

第3問:漢字の臨書

準2級では楷書:孔子廟堂碑・九成宮醴泉銘・皇甫府君碑・孟法師碑 の4点のみだったのが、

2級では、

・楷書:孔子廟堂碑・九成宮醴泉銘・皇甫府君碑・孟法師碑・高貞碑

・行書:蘭亭叙・興福寺断碑・集字聖教序(集王聖教序)・白楽天詩巻

・草書:十七帖・真草千字文・書譜・草書千字文

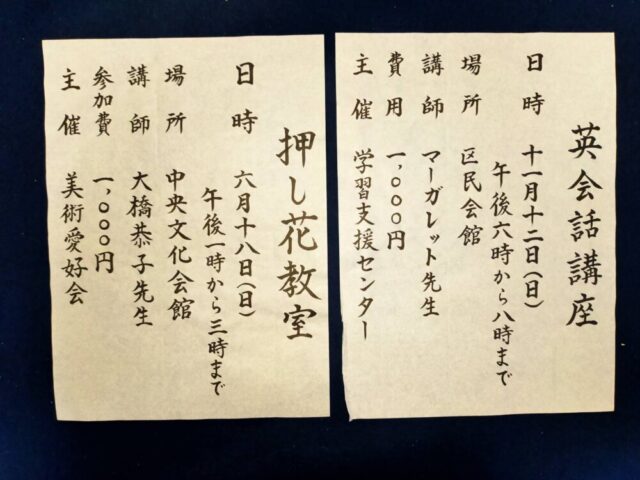

と、13種類にまで範囲が広がります。この中のどれかがランダムで出題されます(写真の臨書は、右が九成宮醴泉銘(楷書)「始以武功」、左が真草千字文(草書)「言辞安定」です。)

毛筆書写技能検定では、形臨が望ましいとされていますが、ただ見様見真似で写し絵的に描くと、筆勢がなくなってしまいます。

さてこの臨書課題、法帖を買うと、それこそ13冊必要になっちゃうし、全臨するとしたら一体何年かかるんだ!?っていう話になるので、全臨まではしなくても大丈夫です。

とはいえ、過去問や手引き、「毛筆書写検定ガイド」などに載っている手本を見ながら、2~3枚ずつ練習してみるのがいいでしょう。

それと併せて、「毛筆書写技能検定の手びきと問題集」に載っている資料を読むことも大事です。理論の「書道史」問題対策もかねて、一通り読んでおくことをお勧めします。

参考:2級の臨書の出題履歴(手持ちの教材で確認してみました)

H26−1 蘭亭叙(行書)「絲竹管弦」

H26−2 皇甫府君碑(楷書)「立効長丘」

H26−3 白楽天詩巻(行書)「南山賓客」

H27−1 十七帖(草書)「州疾篤不」

H27−2 真草千字文(草書)「学優登仕」

H27−3 蘭亭叙(行書)「流觴曲水」

H28−1 集字聖教序(行書)「窺天鑑地」

H28−2 書譜(草書)「不能成字」

H28−3 孔子廟堂碑(楷書)「参天両地」

H29-1 真草千字文(草書)「言辞安定」

H29-2 九成宮醴泉銘(楷書)「始以武功」

H29-3 集王聖教序(行書)「皇帝在春」

H30-1 孔子廟堂碑(楷書)「属書東観」

H30-2 皇甫府君碑(楷書)「於當時者」

H30-3 蘭亭叙(行書)「茂林脩竹」

R1-1 孔子廟堂碑(楷書)「預聞前史」

R1-2 書譜(草書)「以此辞折」

R1-3 興福寺断碑(行書)「惟大将軍」

R2-1 集王聖教序(行書)「神測未形」

R2-3 真草千字文(草書)「周発殷湯」

楷書:皇甫府君碑2回・孔子廟堂碑2回・九成宮醴泉銘1回

行書:蘭亭叙3回・集字聖教序3回・白楽天詩巻1回・興福寺断碑1回

草書:真草千字文3回・書譜2回・十七帖1回

第4問:仮名の臨書

仮名は、高野切第一種、高野切第三種、粘葉本和漢朗詠集、伊予切、元暦校本万葉集、曼珠院本古今集 が対象となっています。

ただ、H26からの過去問を見る限りでは、もっぱら粘葉本和漢朗詠集からの出題となっているようですので、余力があれば、粘葉本和漢朗詠集の本を買って臨書するのも良いと思います。鉛筆でトレーシングペーパーの上からなぞってみるのも効果的です。鉛筆で書き方自体を覚えておくと、半紙に書くときも幾分かスムーズに書けるようになります。

厄介なのは、仮名と漢字は、筆法自体が違うところです。

(私が所属している社中でも、仮名部の課題の提出数からすると、仮名は門外漢という先生も一定数いると思われる)

なので、仮名書道を習ったことがない人は、いきなり粘葉本和漢朗詠集の臨書に入る前に、まずは仮名の筆遣い、いろは仮名・変体仮名・連綿の練習の基本的なところを一通り練習するといいでしょう。

この検定の2級を受けるレベルの人であれば、少なくとも書道初心者ではないでしょうから、カルチャースクールの3ヶ月・6ヶ月コースであったり、通信講座での独学、市販の書籍を利用した独学でも十分学べると思います。

★通信講座の例

・ユーキャンのやさしいかな書道講座

ちなみに私が書道教室で最初の練習に使っていた仮名のテキスト(練習帳)は「『梅雪かな帖(上)』 」です。

上・中・下と3冊に分かれてますが、上1冊だけでも、いろは仮名・変体仮名・連綿の練習は十分できますので、1冊やってみるといいでしょう。。

第5問 俳句

5・7・5の俳句を自由な書体で書く課題です。

散らし書きといっても、いろいろな構成があります。

散らし書きが上手く出来ない人は、とりあえず5・7・5の3行にわけて、左右の余白を均等に取った配置で書くのが無難でしょう。

正直いうとあまり面白い構成ではないので、高得点は取れないかもしれませんが、少なくとも大きく足を引っ張ることはない…はず。

第6問 掲示文

カルチャー講座やイベントの案内の文章を書きます。

硬筆書写検定の掲示文課題とは異なり、半紙に下書き線を引くことはできません。

ただ、半紙に折り目をつけることはできます。

なので、私はこのような形に半紙を折って書いてました。

まずは真ん中で横に折る→右端の題目部分を折る→項目は縦3列ずつ(講師の文字の右端に折線が来るように)縦に折る→項目と事項の間は一文字空けるくらいのスペースを作る、といった具合です。

なお、準2級はほぼワンパターンでしたが、2級になると、項目(題目?)が3文字のものが混じったりしますので、2文字だけの時と、3文字が混じる時で、項目の分のスペースの確保量を変えるようにしました。

この問題は、 掲示文の性質を考慮すると、 字自体の綺麗さも大事ですが、遠目で見てもわかるわかりやすさ・読みやすさが重要です。

なので、字はやや太めに書く・行頭の書き出しの位置を揃える・上下左右の余白を適度に取るなど、体裁を整えることが合格点を取るコツだと言えます。

もちろん、漢字を間違えないことも大事です。

毛筆書写技能検定2級の難易度(独学でも可能かどうか)

★★★☆☆☆(C+ 普通よりやや難しい)

2級の合格率はおおよそ40~50%程度ですが、大抵は3級または準2級に合格してから受験するので、決して簡単ではないと思います。

そこそこ骨が折れる難易度だと感じました。

さて、この検定が独学でも取得が可能かについてですが、書道教室に通っていて(あるいは過去に通っていて)どのレベルまで練習している(していた)かによります。

というのは、準2級までは楷書と行書のみを練習しておけば足りるレベルでしたが、2級からは合格基準点が1問につき平均80点以上が求められますし(準2級は75点以上、3級は70点以上)、臨書にも草書が加わり、仮名の臨書課題が新たに追加されるからです。

もし、普段通っている書道教室で、楷書以外にも、行書・草書、仮名や細字、臨書をある程度齧っているのであれば、自力で過去問等を練習することで合格ラインに達することはできますが、教室や通信講座を利用せず、全くの独学でこのレベルに到達するのは結構厳しいといえます。

通信講座等で学ぶにしても、教室に通うとしても、競書誌の一般部(大人部門)で段位に相当する程度の練習を積むことが必要だと思います。

![毛筆書写技能検定の手びきと問題集 2019年度版(一部改訂版)【電子書籍】[ 一般財団法人日本書写技能検定協会 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/rakutenkobo-ebooks/cabinet/4523/2000008894523.jpg?_ex=128x128)

コメント

こんばんは。

初めまして。

毛筆検定2級の練習をしています。

問題の中でいちばん苦労しているのが仮名の臨書です。

検定の半紙は掠れやすいし滲みやすいので、墨の量の調節に困っています。

何か対策はされましたか?きれいに書けるよい方法があれば教えていただけないでしょうか。

匿名希望さん

初めまして、コメントありがとうございます。

仮名は通常は表面がツルツルしている紙に書くので、それに比べると滲みやすいですよね。

私は2級の時は漢字と同じ墨汁で書いていましたが、今回は現地で仮名用の墨を擦る予定です。

墨を多く含ませすぎたと思ったら、一旦ティッシュで余分な墨を少し拭き取ってから書いたりしていました。