今月は、楷書・行書・条幅の3点を提出しました。

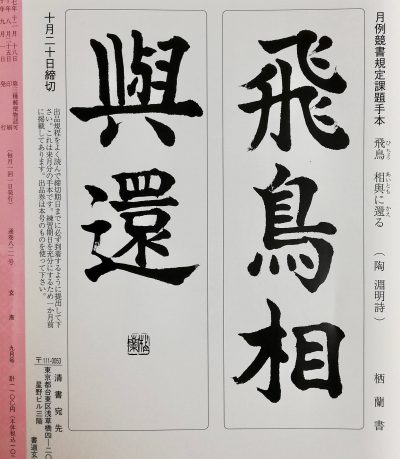

楷書規定課題 「飛鳥相與還」

飛鳥 相與に還る:結廬在人境(陶淵明:飲酒其五)より

先月の画数少な目課題とはうってかわって、見るからに難易度の高そうな課題。

最後の文字がしんにょうっていうのもねぇ(いまだに苦手)。

でも意外とこういう課題の方が、多少の粗があっても見栄えはよかったりする。

1週目と4週目の作品を見比べると、最初の週に書いたやつは、文字の間隔やバランスがまだちょっととれていないところがありますね。

あまり変わっていないようで、でもちゃんとバランスが取れるようになってきたかなという感じ。

随意課題 「無絲竹管絃之」

王羲之・蘭亭序より。

今回は下の文字が小さめなので、少なくとも字が入りきらないんですけど!?とか、落款を書くスペースがない ! (いったいどこに書いたらいいの)といったことがなかったので、比較的書きやすかったです。

ただ、「之」の右払いが、ちょっと変わっていますね。

穂先を上にして、下に抜く???

普通の楷書体ではまず出てこない筆法である。

条幅課題

先月の続き(楷書)

↑

こちら(楷書の方)は2度目でアッサリ提出OKが出ました。

強いて言うなら天と明の字の大きさが気になる…とは言われましたが。

来月(再来月?)提出予定の課題を練習

↓

…うーん…コレはお世辞にもうまいとは言い難いぜ(´Д⊂ヽ

そもそもなんで行書体で課題を書くことになったのかといいますと、段位の先輩が書いている行草体・行書体の条幅を見て「いいなー私もこういうのが書けるようになりたいなー」とつぶやいたところ、「じゃあ次(の条幅課題)は行書で書いてみたらいいじゃない」と言われたからです。

そこで行書といえば、(随意でやってる)蘭亭序を条幅で臨書してもいいか聞いてみたところ、それもありだけど、条幅で臨書をやるとしたら、文字の大きさや配置のバランスを取るのが結構難しいので、最初は競書誌に載っている課題を手本にしたほうが書きやすいんじゃないかとのこと。

今回は行書条幅の初回ということもあるので、月例競書誌のバックナンバー1年分をひっくり返して、今の自分の実力でも書けそうな(?)条幅手本をチョイスしたのでした。

まぁ全然ちゃんと書けてないんですけどねwww

(筆を柔らかいものに変えたというのもあるが…)

これはもうあと1~2回は練習が必要だなー。

どうでもよい余談だが、私が行書の条幅練習を始めたのを見て、旦那が先生に「僕も条幅を行書で書く練習を始めたほうがいいんでしょうか」と尋ねていた…。

家で私が練習しているのを見ると、何となく自分もやらなきゃいけないのかな…と焦りたくなるのかもしれない。

仮名の練習

いろは歌の練習(ラスト)

これから変体仮名に入る予定なんですが、現時点では条幅の練習のほうが優先されているという感じです。いつになったら仮名課題に入れるのかさっぱり未定です。

まぁそりゃ1年後?の昇格試験のことを考えたら、条幅のほうが優先順位は高いよね。

さて、8月提出課題の成績は、行書で写真当選、楷書も◎がついていたので無事昇級です!12月号から4級になります!

(※集字聖教序の臨書「蓋聞二儀有像」です)

約半年ぶりくらいの写真当選で嬉しいわ(^з^)-☆

ところで「楷書に加えて随意も提出すると、昇級のチャンスが増える(級のうちはどちらかに◎がついていれば昇級できる)」という理由で、10級の時から楷書・随意の2枚を提出しています。

ただよく考えてみると、これまでの自分の昇級パターンは、楷書・行書の両方に◎がついているか、楷書だけに◎がついているか、どちらも◎がつかないかのどれかなので、2枚提出のメリットを享受できてないような気もしますorz

まーどういう形であれ、昇給ができればそれでいいんですけどね。

そういえば、先生から、条幅課題を書く前に「条幅の課題を自宅で練習するときに買うとよいもの(何を買ったらいいか)」

のアドバイスをいくつかいただいてたので、メモを残しておきます。

・筆は、楷書だったら半紙を書くときと同じ太筆を使っても問題ないけど、行書・草書を書くときは、羊毛などの穂先が柔らかい筆を使うのがおすすめ。

(扱いは難しいけど、慣れると変化に富んだ線が書けるから)

・下敷(毛氈)は条幅用(450mm×1500mm)ではなく、大き目サイズの物(二尺・六尺の作品が書けるくらいのサイズ)を買うといい。

薄いものよりは、厚みのあるものがよい。

大きいサイズで厚みのあるものだったら、下敷きの上に膝や手を置いて作品が書けるので、足腰にかかる負担を減らせるから。

また、墨の汚れが床に飛び散りにくい。

罫線付きの下敷きはあまりお勧めしない。

罫線に頼ると自力で文字配置のバランスが取れなくなるため

(※この点については先生によって考え方が異なるところだと思いますが…)

・紙は、楷書だったら多少厚めのものでもよいけど、行書・草書だったら薄めの紙のほうが書きやすい。厚い紙は行・草を書くときに筆がひっかかる。

コメント