私の漢検準1級での得点計画は、

「問題集で見かけた問題が出たら、その問題は絶対に正解する(満点が取れる問題は遠慮なく満点を取って貯金する)」

「自分的に苦手だろうが得意だろうが、どの問題も最低8割の得点をキープできるくらい勉強する(穴を作らない)。」

この2つです。

毎回1割は知らない問題が出るのが当たり前

というのは、準1級の合格基準点は200点満点中160点以上であること、毎回1割前後は未知なる新問や死角をつくような問題が出題されるからです。

とはいっても、「合格者平均点」と、「受験者平均点」を比較すると、受験者平均点は、どの問題も40~60%台の点数(合計平均点はおよそ110点台)にとどまっているのに対し、合格者は概ね8割~9割の得点を取っているんですね。

ここで、「受験者平均点が5点台だから、これは出来なくてもしょうがないよね」ではなく、「合格者はよっぽど難しい問題でもない限り、だいたいどの問題でも80~90%は取っているのだから、自分も同じように8割~満点を目指して勉強しよう」と考えるようにしました。

目標にすべきところは、全体の平均点ではなく、合格者の平均点です。

ただ、準1級では、問題集を1~2冊マスターしただけでは、「は!?ちょwwwそんな言葉聞いたことないんですけど!!少なくとも私の持ってる問題集には載ってなかったし!」と意表をつかれる問題が10~20点分くらいはあります。

どんなに合格率の高いアタリ回であっても、1割前後は「初めまして問題」が出るのが、準1級の厄介なところです。

2級までは、何だかんだ言って、過去問題集、漢字学習ステップ(協会本)またはカバー率などの問題集を、1~2冊キッチリと勉強すれば、何の問題もなく合格点が取れると思うんです。

準2級と2級に関して言えば、「市販の問題集では見かけなかった漢字・熟語」「聞いたことのない言葉」との遭遇は殆どなかったと思います。

ド忘れして書けない漢字はあっても、言葉自体を知らないというものはなかったです(社会人にとってはね)。

そう考えると、2級も準1級も、どちらも合格基準点は200点満点中160点とはいえ、準1級は未見の1割(20点分)を除けば、実質的には「180点満点のテストで160点以上を取りなさい」と言われているようなものだと感じました。

とはいっても、準1級の場合は、市販の問題集を2~3冊キッチリと勉強すれば、それは十分達成可能な目標です。

四字熟語対策…最低8割を狙う、故事・諺・成語と関連付けて覚える

データを見てもわかるように、合格者と受験者全体で差がつくのは、後半の類義語・対義語や、四字熟語、故事・成語・諺といった箇所です。

実際に、準1級で合格点をクリアするためには、特に、四字熟語問題は最低でも8割は特定できるようにしたい箇所です。

8割というと、書き問題は10問中8問、意味問題は5問中4問ということになりますね。

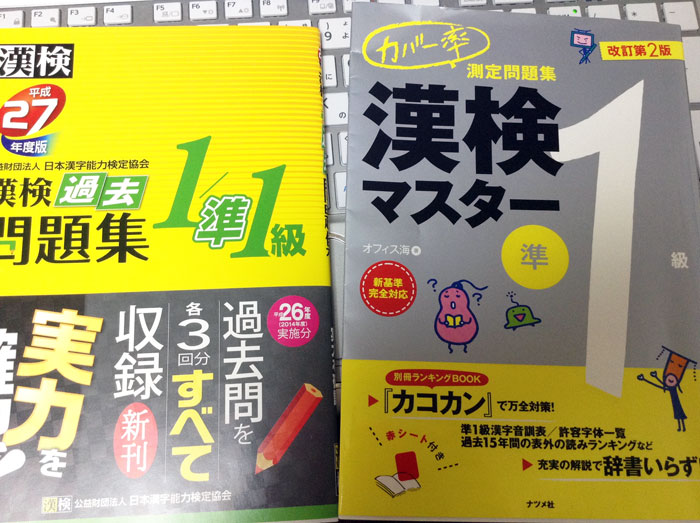

私の場合は、準1級試験日まで2ヶ月弱程度しか時間がなかったため、「カバー率問題集」と「本試験型問題集(成美堂)」に載っている語彙に絞って、繰り返し勉強しましたが、結果的にはそれで十分だったと思います。

勿論、この2冊に載っている四字熟語をすべて覚えただけでは、本試験では見たことも聞いたこともない四字熟語に遭遇します(これは四字熟語問題に限った話ではなく、他の問題も同様のことが言えますが)。

なので、カバー率と本試験型の2冊だけでなく、漢検協会の分野別精選問題集や旺文社の問題集などもマスターできたら、パーフェクトも狙えるのかもしれません。

ただ、あれもこれも欲張って5冊も6冊も問題集を買ったとしても、結局はインプットしきれずに中途半端なまま本番を迎えるリスクの方が高いと思うんですよね。

だったら、まずは問題集は2冊に絞って、その2冊の問題集に載っている問題が出題されたら確実に点が取れるようにする、知らない問題が出たら捨てる(でもダメモトでもいいから知ってる漢字ないし読み方を書いてみる)、と割り切った方が、得点は安定すると思います。

「カバー率」と「成美堂」の2冊に載っている四字熟語を全て覚えると、本試験では、8~9問の正解はコンスタントにキープできます。意味選択問題も、何だかんだ言って3~5問は正解できるでしょう。

(私が本試験を受けたときも、四字熟語書取問題で書けなかった問題は10問中1問だけでした。

意味選択問題は5問とも正解できました)

それに、2冊だけに絞って集中して覚えるといっても、おそらくは200個は、四字熟語を新しくインプットすることを余儀なくされることでしょうから、覚える量は決して少なくないはずです。

最初からあまり欲張り過ぎないことも攻略のコツです。

まずはカバー率1冊、A~Cランクの四字熟語のマスターからはじめてください。

なお、(九)故事・成語・諺と、(七)四字熟語は、意味や漢字が被っているものも結構あります。

ある程度勉強が進んだら、以下の例のように、共通する四字熟語や諺は一緒に覚えてしまうと、一石二鳥です。

単に書き方や読み方を覚えるよりも、記憶のフックにひっかかりやすくなりますし、四字熟語や故事での得点率アップにも役立ちます。

例…

・点滴穿石(てんてきせんせき)/点滴石をも穿つ

・洛陽紙価(らくようのしか)/洛陽の紙価を高める

・錦上添花(きんじょうてんか)/錦上に花を添える

・良禽択木(りょうきんたくぼく)/良禽は樹を択ぶ

・蚊虻走牛(ぶんぼうそうぎゅう)/蚊虻牛羊を走らす

コメント

文系資格をなにも持っていないので、

漢検は魅力を感じます。

2級までなら、CBT受験ができるみたい

ですね。これなら、土日勤務の僕も

受験しやすそうです。

あとは、40代半ばのおじさんが、

自分の子供ぐらい中に混じって、

受験する勇気がでるかどうか。

>ケンヂさん

準1級は比較的社会人率が高かったけど、確かに、漢検の2級以下は学生さんばっかりですよね…。

CBTの会場も、小・中・高校生とその付き添いの保護者が多かったような。

でもCBTは受験する級がバラバラなので、周りがお子様受験生ばかりでもそんなに気にはならないですよ。

終わったら随時退室ができますしね(PBTだと途中退室ができないですが)

周りが子供ばかりだと変な目で見られるから

みわさんの勇気は表彰もんです

クイズ番組でて

林先生に習うと一級は簡単かもしれませんね

>スコッチさん

会場受験だったらかなり肩身が狭いと思うけど、CBT受験だと、周りが子どもばかりでもあんまり気にならないですね。

座席は1人ずつブースで仕切られているし、試験終了後は随時退室できるし。

まぁ試験開始前の、受験生用控室内ではちょっと肩身が狭いかもしれないけど、ほんの十数分の辛抱ですよ(笑)

miwaさんドモドモ~(^0^)例ですでに知らない四字熟語でした(・O・。)

これはムズそうですね~

>ピタヤさん

私も、準1級の問題集を始めて開いたとき、この例の四字熟語は知りませんでしたよ…。

四字熟語問題で初見でも解けたのは10問中2~3問くらいだったかな。

おはようございます。

勉強法をブログに書いてくださって有難うございます。

私の場合は、周囲の目をさほど気にしない方なのですが、

漢検に限らず、周りが専門学校生や大学生で固まっている方が

「正直言ってやりにくい」と思っています。

ちなみに、本日付けでは(笑)、

周りが子どもさんばかりという試験の経験はありません。

>MTさん

どういたしまして。いつか漢字検定を受けるときがやってきたら、参考にしていただければ。

私は男性ばかりの試験を受けることが多いので、自分が受験生の中でマイノリティーなのはもう慣れました(笑)

周りがお子さん受験生ばかりの試験は、漢検以外だったら英検、数学検定くらいだと思います。

それ以外なら、スイミングやそろばんといった、習い事の試験でしょうね。

私は会場受験が好きです。

英検では 隣が小学生でした…

漢検では 七皿食って鮫臭い と言うのが出てきまして。

私の持っている問題集にも辞書にも載っていませんでした。

珍問だらけがマニアックで面白いです。

>すーさん

そういえばアマチュア無線試験では、小学生っぽい子がいましたよ。

>七皿食って鮫臭い は、今の準1級カバー率問題集には載っていたと思います。確か。

久しぶりに読ませて頂いて、「四字熟語一覧に載ってる四字熟語は、試験直前に詰め込もう」と思っていたのを改め、単語帳に書き写して、書き取り練習を始めました。

なんとか、これで書きの方は死守したいと思います。

>まささん

四字熟語問題と類義語・対義語は、平均点差がつきやすいセクションなので、ココで8割以上とれるようになると、合格にグッと近づくと思います。