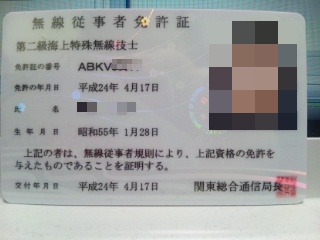

第二級陸上特殊無線技士・海上特殊無線技士の免許証が来ました。

微妙に届くのが遅かったのは、単に私が出すのが遅れたせいでしょうかね(それでも送ってから約1カ月かかってるが)

デザインがかっこよくなっている!

前アマチュア無線の免状を取得したときはラミネート加工のレンタルビデオ会員カード仕様だったのですが、アマ無線取得から約2年経った今はクレジットカード仕様に進化していました。

しかもカードには富士山と桜と川がホログラム加工までされていて、微妙に凝ってるしw

そういえば今の無線従事者の免許証は、皆このタイプ↑に統一されてるんですよね。

個人的には、夫が持ってる一海特の小さい手帳の免許証がカッコいいと思っていたんですけどねー。

そりゃ携帯性を考えれば手帳よりもカードの方が合理的なんだろうけど…。少しさびしいです。

(2012-03-16 二陸特・二海特免許申請の氏名・生年月日確認書類を省略したい)

2月29日に二級陸上特殊無線技士・二級海上特殊無線技士の合格通知が来ていたのですが、運行管理者試験・旅行・ボイラー技士試験で立て込んでいたため、免許申請をちょっと放置していました(汗)

今日のお昼休みに郵便局で収入印紙買いましたよ。1750円分×2セット。

申請用紙を総務省電波利用ホームページからdownload&printout

氏名・住所・受験番号を書いて、収入印紙、顔写真(3×2.4)を貼る。

返信用封筒の作成。一応簡易書留にしとくか(80円+300円で380円)

あとは氏名及び生年月日を証する書類が必要…と。

(住民票の写し・戸籍抄本・印鑑登録証明書・外国人登録原票の写し・住民票記載事項証明書・公の機関が発行した資格証明書 ※「写し」とは住民票のコピーという意味ではありません。)

住民票とりに行かないといけないのかー(´д`;)面倒だなぁ……ん?

「下の欄に住民票コード又は現に有する無線従事者免許証、電気通信主任技術者資格者証若しくは工事担任者資格者証の番号のいずれか1つを記入した場合は、氏名及び生年月日を証する書類の提出を省略することができます。」

これって21年12月に取得した4級アマチュア無線の無線従事者免許証でもいいのかな?

改めて4アマの無線従事者免許証を引っ張り出してみましたよ。

4アマは、単に何か簡単にとれる資格がないかな~と思って取得したもので、取得後は全く持って活用していませんでしたが、4アマの免許証がまさかこんなところで役立つとはね~。

住民票を取りにいかなくて良かったw

ところで、この頭のABHNって何だろうと思ったら、関東総合通信局・平成21年・4アマの頭文字でしたか。(http://www.mc.ccnw.ne.jp/mario/sub.2.htm)

コメント

こんばんは。

私は2月にレーダー級を受験しました。名称が格好良いと感じたことと、甲種消防設備士受験資格獲得のためです。

ところでこの免許証、確かに凝ったホログラムですよね! 偽造防止や受験者増を狙ってのものなのでしょうか。

あと、乙種消防設備士の所持というだけでは甲種受験資格がない(受験には実務経験必要)のに、無線従事者はすぐ受験可というのが腑に落ちません!!

>某資格マニアさん

レーダー級!確かに名称がカッコいいですよね(実際には三海特の下でしたよね)というか全体的に、特殊無線技士という響き自体が難易度の割に難しそうなイメージですw

無線従事者で甲種消防設備士の受験資格が取れるというのは、他の資格の難易度と比べると抜け穴ルートですよね。

私も消防設備士受験のために取得したクチですが、もしかすると消防試験研究センターと無線協会が共栄共存で結託してるんじゃないかとすら思ってしまいますw

(消防設備士受験資格目的の受験生がどこまでいるかわかりませんが…)

利権がらみの結託は十分に考えられますね! 利権がらみといえば、消防関連資格は消防設備士・消防設備点検資格者・防火管理者・防火管理技能者・防火対象物点検資格者・防災センター要員・自衛消防・・・云々と、うんざりするぐらい似通った資格が大量にありますね。

やはり天下り官僚の懐に入るのでしょうか・・・。

消防設備士は総務省管轄(消防庁)、無線も総務省管轄(総合通信基盤局)なので(苦笑)同じ省のよしみで、ということでしょうね。

国家資格試験は、一旦作ったものを消滅させるのは、それこそ利権がらみで難しいんでしょう。

だから世の中の需要に併せて新しい資格を生まれたり、旧資格を級の統合や名称変更されることはあっても、資格そのものを消滅させるということは殆どないですよね。

無線難しいと思い込んでいたので、電験3とかしかないかと思っていました。

他人のサイトを見ると、抜け道が見つかるからいいですね。

>Suica割さん

特殊無線とアマチュア無線を比べたら、知らない人は特殊無線=難しそう、って思いますよね~。実際には二級レベルの特殊無線技士=4アマレベルなんですけど。

以外と知られてる気もするし、知られてない消防設備士甲種の受験資格です。

知らない人からすると、難易度は特殊無線>電気工事士や電検と思ってしまいます。

字面に騙されてましたよ。

特殊ってあるだけで、どんだけなんよ?と思いがちです。

実態に合わせ、陸上国内無線資格とか、沿岸無線資格とかに名前をしてくれれば、びくびくしなくて良かったと思いますね。

だから、免除資格としては、多くの人が知っていても、特殊の字面にビビり、楽に取れる資格と認識してない人がかなりいると思いますね。

まあ、アマチュア(一般的趣味人)、特殊(職業とかで使う人)みたいなイメージで名称決定をやってんだとは思いますね。

>Suica割さん

私も最初は知らなかったですね。

どんだけ難しいのかなと思ったけど、「60日でとれる~」の中に特殊無線技士が挙げられていて、アマチュア無線よりも試験問題のパターンが少ない、みたいなことが書いてあったんですよ。

消防設備士甲種の受験資格に使える、ということを知ったのはもうちょっと後の話(消防設備士乙6を受けるちょっと前くらいかな?)でしたけどね。

第二級陸上特殊無線技士・海上特殊無線技士を受験してきました。自己採点してませんが合格見込みのはずです。(簡単でしたね。)

消防整備士甲種受験の為に取ったわけではなく、受験資格は学歴でクリアしてますし、他の資格でもクリアしてます。

>べしさん

二海特と二陸特を受験してきたんですね。お疲れ様です。

実は四アマと同じようなレベルなので、過去問を数パターンやって暗記しちゃえばイケるんですよ。

(名前だけ聞くとちょっと敷居が高そうなんですけどね)

第一級陸上特殊無線技士を受験してきました。自己採点してませんが合格見込みのはず。こちらは見なれない問題もありましたが、理系の基礎知識でなんとかなったのではと。法規、工学ともせいぜい2問程度間違えてるレベルじゃないかなと思っています。この試験合格率25%なんですね。

>べしさん

一陸特お疲れ様でした。合格見込みおめでとうございます。

2年前、特殊無線技士問題集と一陸特問題集の厚さを比べて、一陸特は短期間では無理だな~と怖気着いてしまいました。合格率が低めなのも納得です。

一級小型船舶操縦士(+特殊、特定)取ったあと、

一海特(国際VHF)を取りました。

フォネティックコードを覚えるのがしんどかった。

次、海事代理士のバッジ取りにいきます。

>e92kuwa503さん

小型船舶→一海特→次は海事代理士ですか!

海繋がりの資格ですね。

海事代理士では、船舶免許の知識も多少は役に立つと思いますよ。

miwa様

今年初の投稿です。

本日私もレーダー級を受検しました。

数年前に購入した「特技」の問題集と過去問を5回分ダウンロードして勉強し法規、無線工学共合格点クリアの見込みです。

消防設備士の受験資格の目的もありますが、その上の三海特も出題形式が「正誤式」なのでこちらも面白そうです。

膝かっくんさん

レーダー級特殊無線技士!

名前がとてもかっこいい無線技士ですね(笑)合格見込みおめでとうございます。

消防設備士の受験資格目的なら、レーダーか三海特、三陸特が一番簡単ですよね。

(ただしそこまで簡単だと、消防設備士の試験には役に立たないですが)

miwa様、いつも貴重な情報を有難うございます。本日、お蔭様で二陸特、三陸特の合格通知が届きました。他のコメンテーター様が言われる様に、資格名から中身は難しそうで、実のところ・・・という感もありますが、やはり、一陸特はさすがに難易度が乖離していますね。問題集は準備していますので、もう少し過去問を眺めてみます。miwa様はやはり恰好いいなぁ・・・サクッと一陸特→AIDDですもの。当方には宅建士、登録販売者の方が先じゃねぇ~という呪縛もありまして。では、近況報告まで。

ゴールドファイラーさん

自分の中では、特殊無線技士は名称のイメージと実際の難易度が釣り合ってない資格No.1だと思っていますw

一陸特は初めて問題を見るとなかなか難しいですよね。

他の特殊無線技士試験が一冊の問題集でまとめられているのに対し、一陸特だけは独立した問題集になっていますからね。

とはいっても、同じような問題が繰り返し出題されていますから、過去問をちゃんとやる&計算問題を克服すれば、必ず合格点が取れるはずです(工事担任者も然り)

別に二陸特が欲しいって訳じゃなかったけど、

とにかく今どきデザインの従免がどーしても欲しいなと思っていて、

CBTになって日程に自由度ができたので取ってみました。

3月上旬に受けたんですけど、あれ?新年度1号狙えるんじゃね?ってことに気付き、

そっちの下調べ(総合通信局の発給手続き状況を各位のブログから推測、等)に一生懸命。

タイミングを見計らって、狙い通りの1号をいただけました。

素晴らしいデザインイェ~イ♪

CBTは、拘束時間が短くて済むってのもメリットの一つですね。

今回、1問10秒×24問でだいたい4分程度を想定していたら、5分でした。

これから取得しようと考えている方々への参考情報として、

二陸特は「これ試験に出ますよー」な講習&修了考査のレベルです。

ほぼ全員合格になる養成課程ですらたったの9時間ですから、

独学を志す意識高い系の人ならその半分の勉強時間でも充分でしょう。

定番参考書の問題を2、3周でほぼ満点です。

4アマよりも覚えることが少ないし、問われる内容も平易だと思いました。

Puuさん

二陸特・三陸特・三アマ・四アマは今はCBTでも試験が受けられるようになったんですね!!

https://www.nichimu.or.jp/kshiken/vcmsFolder_723/vcms_723.html?r=182042.48985009

消防設備士甲種1〜5類の受験資格が欲しい人にとっては、とても便利そうです。

ペーパーテストでも、実質的には10分くらいで問題は解けた記憶があります(後はマークミスがないかどうか確認したけど、それでも時間は余って暇でしょうがなかった)

免許の新年度第1号狙い、っていうのもなかなか面白いですね。消防設備士や危険物でも同じように狙えそうな気はします。

miwa様 いつも貴重な情報を有難うございます。

少々ご無沙汰しましたが、昨日、cbtにて第二級海上特殊無線技士を受験しました。二陸特、二海特は今や、cbt受験になりました。便利になりましたね。

無事、合格しました。これで漸く三級からコツコツと二級海・陸までゲット出来ました。

いよいよ、一陸特のシッポを見ることになりましたが、どうして一陸特のレベルは二級と大きく乖離しているのでしょうか?

きっと、miwa様はサクっとdb計算を瞬殺されるのでしょうね。logの基礎が解っていない当方は苦戦中です。

一陸特、工担総合、カッコいいな~・・・

コツコツ型と言ながら、もう60歳台半ば、お迎えの方が早そう!!来るなら来いや、来年も資格ゲットしまっせぇ。。

では、勝手ながらの近況報告まで。

ゴールドファイラーさん

今はCBTでも無線の試験が受けられるようになったんですね。

確かにあの試験(ほぼ過去問の使いまわし)ならば、CBTでサクッと終わらせてしまうのが良いかもしれないです。

一陸特は、初めて特殊無線技士の試験を受けた時、一陸特以外の問題は全部同じ本でひとまとめなのが不思議でした。

一陸特だけが特別扱いみたいでw

log(指数・対数)といっても、一陸特で出題されるのはパターンが決まっているので、ある程度同じような問題を集中的に練習すれば

全問とまではいかなくても、合格点は取れると思います。